中共哈工大地下党活动旧址——“大白楼”。(资料片)

中共哈工大地下党活动旧址——“大白楼”。(资料片)  吴保泰

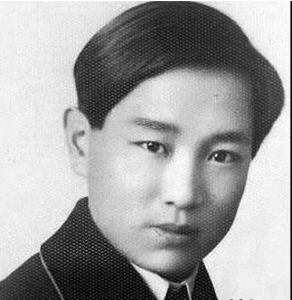

吴保泰  任震英

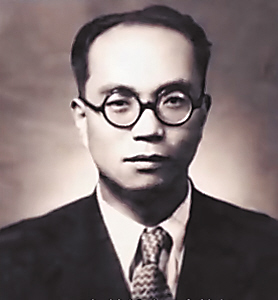

任震英  孟昭麟

孟昭麟  冯仲云

冯仲云 ■李双余 张又元 本报记者 纪天伟

哈尔滨工业大学是一所具有光荣革命传统和红色基因的高等学府,在那段烽火连天的岁月里,广大师生在中国共产党的领导下有组织地参加了各种革命活动,为中华民族的解放事业作出了积极的贡献。

今天,让我们一起回眸远望,看一看一个世纪以前,哈工大人进行了怎样英勇不屈的斗争。

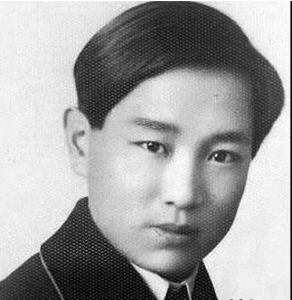

吴保泰 哈工大第一位中共党员

哈工大不仅是工程师的摇篮,还深植光荣传统与红色血脉。早在1925年,革命的星火便已悄悄点燃。

在哈工大博物馆的展柜中,至今还留存着哈工大第一位中共党员吴保泰校友使用过的公文包和俄文词典,无声诉说着那段峥嵘岁月。吴保泰1900年生于江西省九江市,1923年考入哈尔滨工业大学。

1924年10月,党中央派吴丽石同志到哈尔滨开展地下工作,他很快找到吴保泰等进步学生,向他们播撒马克思主义思想火种。吴保泰与10余位同学组成了学生进步组织“群进社”,“群进社”社员利用节假日阅读进步书刊,交流思想,探讨中国革命的前途。“群进社”还出版过宣传爱国思想的刊物,在哈工大的学生中产生较大的影响。

1925年9月,经吴丽石介绍,吴保泰正式加入中国共产党,成为了哈工大第一位中国共产党党员。毕业后,吴保泰辗转多地,长期从事俄语翻译工作。1951年,中国人民解放军军事学院成立,刘伯承元帅点名吴保泰到该院任二级翻译。

据资料显示,从1925年9月吴保泰入党至1949年9月新中国成立前夕,哈工大共有52名中共地下党员不畏艰险,为民族解放事业英勇奋斗。

孙宝忠 粉身碎骨也不出卖同志

九一八事变前夕,上级党组织决定哈工大单独成立党团支部,学生党员孙宝忠任党团支部书记。“我抓进去你不用跑,我粉身碎骨也不能出卖同志。”孙宝忠曾对任震英这样说。

1934年5月,日本宪兵队逮捕了他,被带到学校大门门厅时,他大喊道:“日本人来抓学生了。”给其他同志发出警报。第二天清晨,日本宪兵队围抄了学生宿舍,但革命同志早已转移,均未遭逮捕。

他在狱中受到敌人的严刑拷打,却始终未透露组织的任何情况,没有牵连一个同志。由于受到极度折磨,1936年6月,年仅29岁的孙宝忠牺牲在狱中。

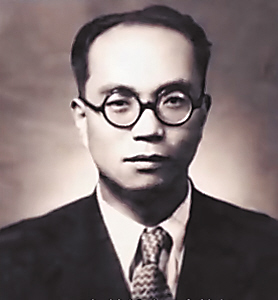

任震英 歌声里的抗争

1932年,伪满洲国颁布充满奴化思想的伪国歌,妄图从精神上瓦解中国人民的抵抗意志,就在伪国歌出台的屈辱时刻,哈工大学生任震英挺身而出,愤而将其改编为《反满抗日新歌》。

“建立人民自立政府,工农联合解放自由……”这些充满力量的歌词被秘密油印成传单,从校园传遍哈尔滨的大街小巷、工厂学校。当歌声传到游击区,战士们唱着它冲锋陷阵;当旋律响彻村舍,百姓们唱着它坚守信念。

就连抗日英雄赵一曼在珠河英勇就义前高唱的《红旗歌》同样出自任震英之手,“群众的旗,血红的旗,收敛着战士的尸首,尸首还没有僵硬,鲜血已经染红了旗帜,高高举起呀,血红的旗,誓不战胜,决不放弃……”他根据苏联歌曲改编的战歌,成为了鼓舞无数抗日志士的精神号角。

在任震英的身后,哈工大学子以笔为匕首,以歌为枪炮,有人放下课本拿起枪杆,有人用俄语教材传递情报,有人在零下30摄氏度的雪地里为游击队送粮,他们用行动证明了读书人的战场,从来不止于书桌。

孟昭麟 铁骨铮铮真男儿

1935年3月,哈工大地下党支部接到中共满洲省委的秘密指示,选派一名政治可靠、有才能并精通俄语的党员,去苏联伯力传送一份极其机密的文件,哈工大党支部推荐了孟昭麟。

他冒着严寒与生命危险,偷偷地绕过了双重国境的层层铁丝网,偷越国境时,他机智勇敢地躲过警犬和枪击,曾数次掉进雪坑,被铁丝划伤,爬冰卧雪,冻伤手脚,最后按时完成任务,受到中共满洲省委的嘉奖。

1937年4月,日本宪兵突然包围了他的住宅,孟昭麟同志被捕入狱,

敌人用尽了酷刑,每次受刑他都大义凛然,有时和同狱的战友们进行绝食斗争。服刑8年后,他因在狱中受到百般折磨而患了肺结核,并有明显的中毒症状。

1945年,他被保释出狱,经多方医治无效,孟昭麟同志与世长辞,终年38岁。

在反满抗日的严酷斗争中,哈工大共有孙宝忠、孟昭麟、苏丕承、王益升、胡振铎、李廷魁、张正伦、陈庆山、朱守一、于会辰、张耀庭等同志献出了宝贵的生命。

冯仲云 在黑土地写就抗战传奇

1908年,冯仲云生于江苏武进,1926年,考入清华大学数学系,在清华求学期间,冯仲云深受当时轰轰烈烈的大革命影响,开始接受共产主义思想,并加入了中国共产党,后来还担任了清华大学党支部书记。1930年10月,冯仲云投笔从戎,奉命到哈尔滨进行地下工作,从此开始了在东北的革命生涯。

1935年1月,东北人民革命军第三军成立,赵尚志为军长,冯仲云任政治部主任。十余年艰苦卓绝的抗战中,冯仲云以坚韧顽强的意志与抗日军民奋战在白山黑水之间,成为与杨靖宇、周保中、赵尚志、李兆麟等齐名的抗联将领。

1946年,冯仲云当选为松江省人民政府主席。1949年兼任哈工大校长,成为东北解放后学校的第一任校长。冯仲云向中央建议把哈工大改建扩建成一所五年制理工科大学,并为全国理工科大学培养师资。

中央于1950年6月7日电告东北局,中长铁路决定将哈工大移交中国政府管理,并确定了办学方针。

以此为起点,哈工大步入改建扩建阶段,并于1954年进入全国第一批重点大学的行列。虽然冯仲云任哈工大校长只有短短的两年时间,但他的贡献和功绩却永载哈工大的发展史册。

刘宗唐 八十年前的惊世壮举

在哈工大博物馆,光荣革命传统展厅的展柜中,陈列着一份陈旧发黄的手稿《越喀喇昆仑山自印度列城至新疆叶城路线踏勘经过》,这是刘宗唐校友20世纪40年代初写下的踏勘笔记。

1942年,抗战已经到了十分艰难的时期,日军又攻陷了缅甸及中国云南怒江以西地区,切断了中国的国际运输线。为了把抗战急需的国际援华物资运回国内,几名同样有着爱国热情和专业技术的热血青年组成了一支踏勘队伍。

毕业于哈工大桥梁工程专业的刘宗唐是这支踏勘队伍的主要专业技术人员。经过踏勘和筹备,刘宗唐等人和少数民族驮工组成了一支运输队伍,由印度列城出发,冒死徒步翻越喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉,最后抵达新疆叶城。

在徒步翻越喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉的1059公里驿道中,驮队人畜伤亡率超过10%。返回的驮工一部分人得了雪盲症,一部分人后来又参加了和平解放西藏的高原运输工作。

这场行动前后延续了3年,先后运进汽车轮胎和零件、军用布匹、医疗器械等物资,直到抗战胜利运输才正式结束。此后,这条艰险的驮道上再也没有走过驮队。

民族危亡时刻,在自然条件极其恶劣、粮食极度缺乏的情况下,刘宗唐等人和少数民族同胞满怀爱国热忱和必胜信念,冒着生命危险,完成了中国近代史上最为悲壮的新藏高原人力运输,创造了中华民族抵抗侵略历史上的惊世壮举。

自20世纪20年代至1945年抗日战争胜利,哈工大的地下党员和进步青年宁死不做亡国奴,始终英勇顽强地战斗在反帝救国和反满抗日斗争的前沿。他们之中有人在地下工作中历尽劫难,但最终迎来了抗战胜利,迎来了新中国成立,在和平年代用他们在哈工大学到的知识为祖国的建设贡献自己的力量。他们之中也有人投笔从戎,参加东北抗日联军,在抗日战争中浴血奋战。他们之中还有人献出了宝贵的生命,用奋勇抵抗将人生永远定格在青春年华。

哈工大的抗战史,是一部红色基因从萌芽、发展到壮大的历史。从第一位党员到第一个支部,从学运领导者到抗联高级将领,这条脉络清晰可见。

哈工大的学生们爱党爱国,坚强不屈,在革命的道路上出生入死,前仆后继,英勇向前进,为民族捐躯,大义凛然,这就是哈尔滨工业大学的革命传统,这也是哈工大的光荣和骄傲。

中共哈工大地下党活动旧址——“大白楼”。(资料片)

中共哈工大地下党活动旧址——“大白楼”。(资料片)  吴保泰

吴保泰  任震英

任震英  孟昭麟

孟昭麟  冯仲云

冯仲云