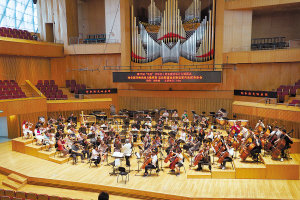

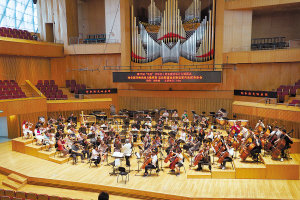

哈尔滨音乐厅内乐团演出排练。

哈尔滨音乐厅内乐团演出排练。 实习生 赵瑞瑄 本报记者 于秋莹

当哈尔滨的夏日晚风裹挟着音乐的律动,这座“音乐之城”正以独特的方式唤醒人们对百年乐史的记忆。8月6日,在“哈尔滨音乐日”来临之际,哈尔滨音乐厅敞开艺术之门,邀请100名观众免费开启一场沉浸式音乐之旅。此次活动特邀哈尔滨交响乐团副团长、常任指挥于学锋担任向导,从大厅到展厅,从室内乐厅到交响乐厅,再到乐团排练现场,于学锋的生动讲解以音乐为线,串起了哈尔滨与交响乐的百年情缘,也揭开了这座现代音乐殿堂的神秘面纱。

浮游冰晶

一座会“唱歌”的文化地标

漫步在哈尔滨音乐厅前,矶崎新设计的“浮游冰晶”造型令人惊叹。这座占地面积5.2万平方米、总建筑面积3.6万平方米、高30米的建筑,宛如一颗镶嵌在城市中的巨大冰晶,既呼应着哈尔滨冰雕艺术的灵动,又契合着冰雪文化的深厚底蕴。2015年哈尔滨交响乐团入驻,开启“厅团合一”的新篇章,让这座建筑真正成为音乐的容器。

“随着东清铁路轨迹的延伸,在进入哈尔滨的东清铁路工程局改称为‘东(中)清铁路管理局’之时,将阿穆尔铁路团管弦乐队扩编为‘东(中)清铁路管理局交响乐团’。1908年4月,在其管理局(今南岗区大直街铁路文化宫)后花园的首场演出中,由尊杰利执棒,中国大地上首次响起了柴可夫斯基《1812庄严序曲》、鲍罗丁《交响曲》的经典旋律……”于学锋的讲解从哈尔滨交响乐团的起源开始,这段跨越百年的历史,不仅是乐团的成长史,更是哈尔滨音乐文化的滥觞。如今,这支与城市共生的乐团,早已成为“音乐之城”最响亮的名片。

声临其境

走进音乐厅的“声学密码”

“接下来,请随我到音乐厅内部参观。”于学锋的指引将观众带入艺术的核心地带。

首先来到的是哈尔滨音乐厅“室内乐厅”,“这里采用3层中空‘筒中筒’设计,形成完美的声场空腔。”于学锋表示,这里是室内乐的天堂,每年百余场室内乐音乐会、惠民音乐讲堂和音乐沙龙在此上演,让高雅艺术贴近大众。在室内乐厅有一架德国生产的贝森朵夫的三角钢琴,“平时我们常见的钢琴都是88个键子的,而这架钢琴多出了一组音,总共有96个键子。”在于学锋讲解后,不少观众跃跃欲试。

随后,观众们来到了可容纳1200位观众的交响乐厅。厅内正面墙上,一台纯手工打造的管风琴气势恢宏。“这是国内首架从意大利进口的管风琴,有2000多年历史的‘乐器之王’。”于学锋的语气中满是自豪,“55根音栓、2680根音管,造价近千万元,安装用时4个多月。”更妙的是,管风琴中间的大雪花装饰在演奏时会缓缓转动,将哈尔滨的冰雪元素融入音乐,成为独特的视觉符号。

交响乐厅的看台同样暗藏玄机。“这里运用了各种吸声、隔声、反声材料,通过多面体、多角度工艺,让音效达到世界一流水平。”于学锋指向头顶的吊片灯和墙面的3D木制品雕刻板说,“环形升降舞台、3000余片吊片灯、雕刻板,每一处设计都经过严格的音响测试,只为呈现最佳声学效果。”作为我省规模最大、设施最先进的音乐厅,这里成为“音乐之城”最鲜活的展示窗口。

乐声共鸣

彩排现场的中俄艺术之约

哈尔滨音乐厅的交响乐厅内,空气中仿佛都流淌着音符的涟漪。当100名观众步入这里时,一场跨越国界的音乐对话已悄然开启——哈尔滨交响乐团正与俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克室内乐团在国际华人指挥大师、哈尔滨交响乐团艺术总监汤沐海的率领下,为8月6日晚“哈尔滨音乐日”专场演出进行最后的排练。弓弦轻颤,铜管低鸣,《松花江组曲》的旋律如蜿蜒的江水缓缓流淌,承载着黑土地的厚重与深情,将北国风光的壮阔铺展在耳畔。

一曲终了,随即《莫斯科郊外的晚上》熟悉的旋律响起。弦乐与手风琴的悠扬交织,哈尔滨交响乐团的演奏家们与俄罗斯同行默契呼应,台下的观众也忍不住轻声跟唱。中文与俄文的歌声在厅内交融,仿佛百年前那条东清铁路上的汽笛声与乐声穿越时空,在此刻共鸣。

乐迷唐薇站在后排,指尖随着节奏轻轻点动。“之前看新年音乐会,总觉得离得远,这次才算真正‘走进’了音乐。”她感慨道,“于学锋指挥讲的混响设计、80个席位的专业配置,还有那些乐器背后的门道,让我知道好听的声音不是凭空来的。作为哈尔滨人,太自豪了。”

八岁的徐子洋踮着脚,眼睛亮晶晶地盯着舞台上的长笛手。学笛两年的他,小手不自觉地模仿着演奏姿势。“这里回声特别好,座位也舒服!”他仰起脸认真地说,“我以后也要在这里演奏。”童声里的向往,像一颗播下的种子,在音乐厅的声场中悄悄发芽。

“我们全家都爱交响乐,从小带她来熏陶。”音乐爱好者郝女士笑着望向旁边的于学锋,“于老师的讲解特别生动,孩子听得入迷。音乐这东西,耳濡目染最重要,希望孩子能一直保持这份热爱。”

现场排练仍在继续,中俄乐手们的眼神交流、默契的呼吸节奏,让这场彩排超越了“准备演出”的意义,成为一次鲜活的文化交流。不同国籍的乐手用同一种“语言”对话,就忽然懂得了哈尔滨的音乐故事为何能延续百年——因为这里的乐声,始终向着热爱敞开,向着世界延伸。

哈尔滨音乐厅内乐团演出排练。

哈尔滨音乐厅内乐团演出排练。