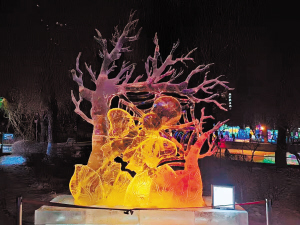

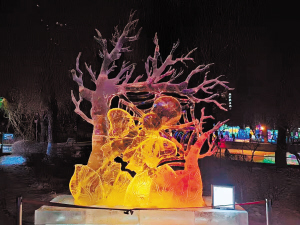

郑学谦团队作品《寻梦》。

郑学谦团队作品《寻梦》。  郑学谦冰雕作品。

郑学谦冰雕作品。  张维信冰雕作品《冰林绮梦》。

张维信冰雕作品《冰林绮梦》。  郑学谦在教俄罗斯学生做冰雕。

郑学谦在教俄罗斯学生做冰雕。  郑学谦在比赛中。

郑学谦在比赛中。  冰雕师在制作冰雕。

冰雕师在制作冰雕。 本报记者 鞠红梅 文/摄

满目晶莹,一城绮梦。

冰雕,以冰为材,凝冬之华。冰雕师挥刃,雕天地之灵秀,造冬日之梦境。

哈尔滨冰雕,数十年保持在世界顶尖水平,因一代代冰雕师不懈钻研,勇于创新。他们突破固有技法,打破常规认知,创造出一件件令人叹为观止的艺术品。世界各大赛事的奖项,哈尔滨冰雕师都能包揽大半。

雕无止境。这个冰雪季,哈尔滨的冰雕师们又一次将过去成绩归零,以赤子之心,以学生之姿,在一个又一个专业赛事中,互相切磋,提高技法,攀冰雕艺术之巅。

A 突破:给透明的冰加入不一样的肌理

落满“白雪”的叶树,大面积冰“水面”……2025第二届哈尔滨冰雪文化博物馆冰雪造型艺术大师赛上,冰雕《寻梦》完成的那一刻,即令游客叹为观止。评委给出一等奖。

这件冰雕作品设计新颖,小女孩手触晶莹剔透的“湖水”,产生圈圈涟漪。湖边的树木树叶上积着白雪,叶边挂着雪融滴落的水滴。梦幻的场景令冰雕审美水平很高的哈尔滨人也连连称奇:“这是怎么做出来的?”

《寻梦》是由郑学谦跟他的两位同行创作的。“常年参加比赛,每一年都想寻求新的突破。”今年在这项大赛中,他用冰打出雪末,来给冰“化妆”。“冰是透明的,层次关系不好,加入不一样的肌理,会让作品更生动。”使用冰用角磨机把冰打出雪末,这种雪末非常洁白,用手快速把它们贴到冰雕的树叶上,树叶下方自然滴落出冰滴。适量的纯白“积雪”令冰树枝更加晶莹透明,仙气飘飘,营造出如梦似幻的氛围感,格外有意境。

这一技法是郑学谦第二次使用。第一次用在2024年1月的乌兰巴托首届国际冰雕比赛中,他代表中国参赛,让各国选手看到了中国冰雕师的创造力和创新力。“各国文化不一样,设计的东西也不一样。冰雕师通过比赛在一起交流收获很大。”郑学谦说。

从2014年开始参加比赛,连续10年,每年参加四五个冰雕大赛。在常年打比赛中快速成长,郑学谦斩获无数大奖:第八届“广厦杯”国际大学生冰雕艺术大赛金奖、第四十三届全国专业冰雕比赛金奖、首届哈尔滨冰雪文化博物馆冰雪造型艺术大师赛一等奖……但郑学谦仍说:“在每一场比赛中我都是一个学生,要学习的东西还很多。”

B 创新:给“减法的艺术”做“加法”

今年,哈尔滨兆麟公园举办的第四十四届全国专业冰雕比赛,银奖作品《冰林绮梦》以精细的镂空雕刻夺人眼球。

细腻规整的蜘蛛网与茁壮有力的树枝相得益彰。蓬勃向上的树枝,高度已超出比赛用冰的整体高度。这件冰雕作品的创作者张维信用了粘贴的方式,多接出了1米余长的树枝。“冰雕被称为‘减法的艺术’,因为在雕冰中,冰越铲越少。现在随着技术手段的提升,往高或者往宽都可以用设备粘贴冰,让作品达到更好的效果。”

张维信在原材料上取下冰,雕塑成需要的形状,在铝板上放熨斗加热,将两块树枝粘贴在一起。这样粘贴面很平整,粘后浑然一体。而以前,是通过倒点水冻住粘贴,会有水痕,不够平整。“都是为了冰雕作品更细致,遇到什么问题,大家一起想办法解决,这些方法都是冰雕师在互相学习探讨中摸索出来的。”

郑学谦在制作《寻梦》中,也使用了“加法”。小女孩面向的特别轻透的大面积“水面”,就是他在上方和左右接出来的。在长宽各2米的比赛用冰上,接出了一片3米乘3米的“水面”,令这片“水面”呈现出静谧之感,给人的视觉冲击力非常强。

C 智慧:强化设计“玩转”力学支撑

“这么大面积轻薄透明的冰面是怎么做出来的?”每一个看过《寻梦》的人都有此疑问。而视觉上一大片薄透的冰层,实际上并不是一样的厚度。郑学谦通过力学支撑,实现“视觉奇迹”。

“制作第一天就斜着把冰削薄,小女孩所在的方向支撑强,冰削得薄,右侧支撑力弱的地方,冰片就厚一些。看着一片大面积薄冰,实际最薄和最厚的地方能相差25厘米。”但在冰雕正面是看不到这种“玄机”的,通过力学支撑达到最佳视觉效果。郑学谦说,做面积很大的薄冰,折射效果好,晶莹剔透的感觉非常强,但实际操作中容易磕碎。常年参加比赛,每一年都在提高冰雕技艺,寻求新的突破,才有了今年这个作品。

力学支撑是每一位哈尔滨冰雕师的“必修课”。郑学谦说:“比如做冰柱,都想做到‘一柱承千斤’,做得越险,视觉冲击越强。冰雕师都会在自己能力掌控的范围内往险了做。”

“蜘蛛网上每一根‘蛛丝’都很细,但每一根都要有支撑力。”张维信的《冰林绮梦》就是这样创作出来的,“在能支撑的基础上,尽可能薄、细,不断挑战自己。”

精彩的呈现,源于设计。冰雕师在比赛中花费时间和心思最多的是设计。郑学谦是哈尔滨二职电脑艺术设计专业的老师,10年的比赛经历让他有了深切感受:“冰雕设计稿很重要,每次比赛都设计很多稿,这次仅设计稿就用了一个多月,我们团队三人一直在反复思考、比稿。因为参赛的每个人都很厉害,用的工具都差不多,要想得奖,就得靠设计,把技法都表达出来。”

D 传承:“专业赛大城”磨炼年轻人

哈尔滨大约有200多名冰雕师在常年打比赛。郑学谦说:“各种冰雕比赛吸引了更多人加入这行,每年都有新鲜血液加入。我作为教师,参赛更多是为了传承,每年冬天带一些学生,让学生在体验中爱上这行。”

作为“冰灯的故乡”,哈尔滨冰雕数十年处于世界顶尖水平。哈尔滨每年冬天的专业赛事闻名遐迩,世界各地冰雕大师来制作的作品也令游客一饱眼福。这两年哈尔滨旅游火爆,冰雕赛事和进入这行的年轻人越来越多。

国际大学生冰雕比赛、全国专业冰雕比赛、冰雪造型艺术大师邀请赛、冰雕行业赛……郑学谦知道的今冬在哈尔滨举办的赛事就有7项。哈尔滨高水平比赛众多,让本地冰雕师快速成长。“在比赛中遇到一位东方学院的老师,一年参加四五场比赛,非常辛苦,但通过比赛能快速进步。”

1997年出生的张维信去年参加了六七个比赛,今年因为受伤只参加了三个。他在一次次比赛中成长,坚定了热爱。2012年跟老师参加了中学生比赛,接触到这行,2016年开始参加全国专业冰雕赛。

“每天7时至24时一直在户外雕冰,零下20多摄氏度,14个小时的操作,辛苦程度跟别的行业都不一样。”张维信说,上学时有几次都感觉快坚持不下去了。比如我们戴的手套,外层是橡胶,里面是绒,雕冰时手心出汗,绒就湿了。有时候摘手套接个电话,再戴就戴不上了,手套冻得像冰棍一样。手脚不可避免地冻伤,起初感觉是发烫,随后就像针扎一样。随着参赛的增多,我们也学会了保护自己,比如多带两副手套换着戴。但鞋没法换,而且比赛中连续三天赶作品,也没有时间顾及这些。

“作为哈尔滨人,做冰雕很骄傲。”现在是哈尔滨二职教师的张维信很谦虚,“底子差就要不断在大赛中磨炼,通过比赛接触更多同行,学习不同的技术,每年雕刻手法、设备都有进步。”

二职有个冰雪雕塑社团,是全校学生自发组织的。这两年哈尔滨旅游热,激励了更多学生加入这行。张维信说:“每个行业都需要年轻人的加入。哈尔滨冰雕数十年领先,就是一代代传承的结果。不同年代的人设计思路不同,早期冰雕鱼鸟等传统主题较多,现在的学生想法更活跃,抽象的、环保的、游戏的等主题,让哈尔滨冰雕一直年轻,一直进步。

“哈尔滨一代代冰雕师为什么选择这种不能保存的艺术作为事业呢?这是哈尔滨人对冰雪的一种情怀。”哈尔滨第五代冰雕师、哈尔滨赋迪百承科技公司总经理刘迪说。刘迪是多个行业专业赛的评委。他说,哈尔滨的冰雪雕刻艺术家们给冰雪注入了灵魂,从1963年哈尔滨首届冰灯游园会开始,哈尔滨一代代冰雪人不断钻研前进,让哈尔滨冰雪雕刻技艺一直屹立世界最前沿。

哈尔滨一代代冰雪艺术雕刻师,以满腔艺心和独蕴匠心铸就冰魂雪魄之韵,为世界制造出一次次炫彩的冬之绮梦。

郑学谦团队作品《寻梦》。

郑学谦团队作品《寻梦》。  郑学谦冰雕作品。

郑学谦冰雕作品。  张维信冰雕作品《冰林绮梦》。

张维信冰雕作品《冰林绮梦》。  郑学谦在教俄罗斯学生做冰雕。

郑学谦在教俄罗斯学生做冰雕。  郑学谦在比赛中。

郑学谦在比赛中。  冰雕师在制作冰雕。

冰雕师在制作冰雕。