本报记者 刘希阳

2024年12月22日,备受关注的《哈尔滨市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)正式获得国务院批复,它是对我市国土空间作出的全局性安排,是我市面向2035年可持续发展的空间蓝图,是各类国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲,为城市的未来发展勾勒出了清晰而宏伟的蓝图,标志着哈尔滨即将踏上一段具有深远意义的新征程。

《规划》坚持以人民为中心,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,整体谋划哈尔滨面向2035年中长期发展的空间蓝图和战略部署,筑牢安全发展的空间基础,构建支撑新发展格局的国土空间体系,系统优化国土空间开发保护格局,助力推进中国式现代化建设哈尔滨实践。

《规划》包括市域和中心城区两个层次,市域范围统筹全域全要素规划管理,更加侧重战略部署和总体格局,中心城区范围更加侧重功能完善和结构优化。

规划背景

2019年5月,中共中央国务院印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,明确将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”。根据国家、省统一安排部署,按照“党委领导、政府组织、专家领衔、部门协同、公众参与”的方式,2019年我市组织开展了《哈尔滨市国土空间总体规划(2021—2035年)》编制工作,并于2024年12月22日正式获国务院批复。

此次《规划》的获批,为哈尔滨的发展指明了方向,为国土空间开发保护提供了行动指南。在市委、市政府的坚强领导下,全市上下将齐心协力,按照规划要求,稳步推进各项建设任务,大踏步迈向繁荣创新、时尚浪漫和幸福宜居的国际化现代化大都市。相信在不久的将来,哈尔滨必将以更加昂扬的姿态屹立于时代潮头,奋力谱写中国式现代化新篇章。

城市性质和核心功能定位

此次获批的《规划》落实国家和黑龙江省战略要求,确定城市性质为“黑龙江省省会、东北地区重要的中心城市、国家历史文化名城、国际性综合交通枢纽城市”,核心功能定位为“东北先进制造业基地、向北开放门户、区域性科技创新高地、国际冰雪旅游目的地”。

对比上版城市总体规划,“我国东北北部中心城市”升级为“东北地区重要的中心城市”代表哈尔滨中心城市地位进一步强化。“国际性综合交通枢纽城市”首次明确哈尔滨在国家的交通枢纽地位。国家赋予哈尔滨“向北开放门户”功能,代表哈尔滨在对俄合作、东北亚地区合作中的重要作用。“区域性科技创新高地”也成为哈尔滨在未来脱颖而出的关键点。

2011年国务院批准的《哈尔滨市城市总体规划(2011-2020年)》,确定哈尔滨市城市性质为“哈尔滨市是黑龙江省省会、我国东北北部中心城市、国家重要的制造业基地、历史文化名城和国际冰雪文化名城”。

国土空间发展目标

到2035年,国际化现代化大都市基本建成。黑土地数量、质量和生态稳定,松花江流域生态系统健康稳定、东北森林带生态安全屏障稳固,保障国土空间安全永续发展。哈尔滨都市圈协同发展格局基本形成,中心城区形成多中心、组团式、网络化的空间结构,实现国土空间集约高效利用。全民全龄友好的城乡生活圈全面覆盖,冰城夏都魅力充分彰显,国土空间品质更加卓越。健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系,实现国土空间治理体系和治理能力现代化。

展望到2050年,形成安全和谐、集约高效、美丽宜居、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局,把哈尔滨建设成为繁荣创新、时尚浪漫和幸福宜居的国际化现代化大都市。

主要内容

筑牢安全发展的空间基础

《规划》在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,统筹发展和安全,科学划定三条控制线。到2035年,全市耕地保有量不低于3574.24万亩,其中永久基本农田保护面积不低于2785.00万亩;生态保护红线面积不低于10701.87平方千米;城镇开发边界面积控制在1222.97平方千米以内。

《规划》明确自然灾害风险重点防控区域,划定洪涝、地震等风险控制线及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线,同时落实战略性矿产资源等安全保障空间。

融入和服务区域发展新格局

《规划》立足畅通国内大循环、联通国内国际双循环战略要求,预留发展用地,优化自贸区哈尔滨片区、哈尔滨临空经济区等区域功能布局,预控哈尔滨国际航空枢纽与周边区域空铁联运交通通道,加强陆海联运、“冰上丝绸之路”通道预控,更好地融入国际大循环;强化与国内经济发达地区功能互动,深入推进深哈合作,共建哈长城市群;落实黑龙江省“以哈尔滨为中心的一小时、两小时经济圈”战略部署,强化省会引领,推进哈尔滨都市圈建设,辐射带动黑龙江省全面振兴。

构建国土空间开发保护新格局

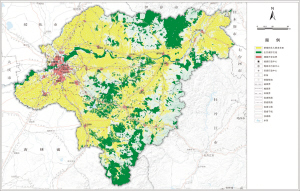

《规划》重点保障国家粮食安全和生态安全,统筹农业、生态和城镇空间,推动哈尔滨都市圈建设,形成“一廊两屏三区”国土空间保护格局和“一圈七带多点”国土空间开发格局。

“一廊两屏三区”指松花江生态廊道,小兴安岭、张广才岭两大生态屏障,平原规模农业区、河谷优质水稻种植区和山地特色农业区。落实黑龙江省生态格局要求,上下游、干支流、左右岸统筹谋划,建设松花江生态廊道;推进小兴安岭、张广才岭生态保护和修复,加强低山丘陵区水土流失治理,提升水源涵养、水土保持和生物多样性等生态功能,筑牢东北森林带安全屏障;发挥平原规模农业区、河谷优质水稻种植区和山地特色农业区比较优势,推进农业空间规模化布局、差异化发展,保障国家粮食安全、拓展农产品多样化生产空间,支撑农业农村现代化。

“一圈七带多点”指哈尔滨都市圈,哈—长、哈—大—齐、哈—牡—绥、哈—绥—北—黑、哈—佳—同—抚、哈—松、哈—吉7条发展带,多个特色城镇节点。融入全省“一圈一团七轴带”的城镇空间格局,以都市圈为引领,以多条快速交通廊道为支撑,构建区域协同发展新格局。以“七带”为依托强化哈尔滨枢纽地位和辐射引领作用,提升城镇轴带上各级城镇节点功能和人口、经济集聚能力,促进新型城镇化和城乡融合发展。通过差异化谋划城镇职能,引导全市各级各类城镇特色化发展。

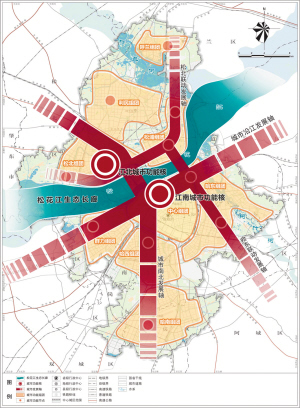

在中心城区,围绕“一江居中、南北互动、两岸繁荣”的发展目标,推动城市多中心、组团式、网络化发展,形成“一廊双核、四轴多组团”的中心城区空间结构。

“一廊”指松花江生态长廊,“双核”指江南、江北两个城市功能核,“四轴”指城市沿江发展轴、城市南北发展轴、松北联动发展轴和哈东联动发展轴,“多组团”指中心、群力、哈西、哈东、哈南、松北、松浦、利民、呼兰等多个城市功能组团。

科学保护和利用资源

实施耕地“三位一体”保护,夯实国家粮食安全压舱石。《规划》严格落实耕地占补平衡,严格控制耕地转为其他农用地。以“长牙齿”的硬措施保护黑土地,涉及占用黑土耕地的,应在黑土区范围内统筹落实补充耕地任务,落实“占黑土补黑土”,并按照规定标准对建设占用耕地耕作层土壤进行剥离再利用。

稳定寒地生境系统,实施生态系统修复。《规划》加强小兴安岭和张广才岭生态屏障保护,加强低山丘陵和平原农田生态治理,提升生态廊道连通性,巩固提升生态系统碳汇能力,筑牢区域生态安全格局。形成以61处自然保护地为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系;按照山水林田湖草沙生命共同体理念,重点加强湿地、水土流失、森林生态、水环境、水生态和矿山等系统修复。

推动土地集约节约利用,提高空间资源利用水平。《规划》通过功能升级、结构调整、品质提升等方式提高空间资源的效率和价值。到2035年,单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。严格控制建设用地增量,有限的增量用地重点保障城市重大战略、重大事件、重大平台、重大设施的发展需要。推进城市更新和低效用地再开发,增加为居民服务的公共服务空间、基础设施空间、绿化休闲空间,提升城市品质。

强化城镇集约集聚,支撑新型城镇化建设。《规划》形成以1个市域中心城市为引领,2个市域副中心城市为支点,7个县域中心城镇和35个重点镇为依托,82个一般镇为支撑的新型城镇化格局。统筹市域产业用地需求,以经开区、高新区、利民开发区构成的千亿级制造极核为引领,推动中心城区与周边区域先进制造业协作,支撑县域特色发展,保障开发区和产业功能区的空间发展需求,优化市域产业空间布局。

系统保护历史文化遗产

《规划》健全历史文化遗产保护体系,加强哈尔滨国家历史文化名城和呼兰、阿城、依兰省级历史文化名城,18处历史文化街区,尚志市一面坡镇镇北村传统村落,437处各级文物保护单位,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物,地下文物埋藏区,303处历史建筑等历史文化资源的整体性保护。《规划》保护山川形胜的地理环境及历史空间环境的各类文化遗存,形成以中心城区欧陆文化保护核心区、松花江历史文化走廊、中东铁路历史文化走廊(滨绥线、哈大线)、依兰古城文化保护区、阿城金源文化保护区、一面坡中东铁路遗迹保护区为基础的“一心三廊三片区”的历史文化保护整体格局。

彰显冰城夏都魅力

《规划》塑造城市景观魅力核,打造松花江湿地景观魅力廊道和哈牡复合景观魅力带,建设西部松嫩平原、南部张广才岭—老爷岭和北部小兴安岭3个景观魅力区。

推动哈尔滨松花江百里长廊生态保护和高质量发展。围绕松花江全域引流、特色文化旅游发展,以江为纲,统筹“上下游”“左右岸”,多向发力,推动整个沿江区域高质量发展。

高水平塑造哈尔滨城市景观魅力核。挖掘整合城市历史文化资源,塑造城绿交融的城市景观,构筑冰城夏都、营造滨水丽都,突出“一江穿城过、一岛在江中”的城市空间特色,彰显历史文化与现代时尚融合的国际都市形象。

高品质打造松花江湿地景观魅力廊道。以松花江为轴,整合堤内湿地生态资源,打造以太阳岛为核心的松花江湿地岛链,持续推进松花江及其支流水系两侧生态空间建设,打造松花江湿地景观核心展示段。

高品质打造哈牡复合景观魅力带。依托绥芬河—满洲里通道,串联沿线中东铁路、阿城金源文化区、天恒山风景区等自然人文景观,统筹文化遗产、自然景观保护利用,促进历史文化、自然生态和城镇乡村融合发展。

因地制宜塑造3个景观魅力区。西部松嫩平原景观魅力区重点“以江为纲”,通过恢复生态湿地风貌与生物多样性,提升自然景观魅力,带动区域城镇与乡村发展;南部张广才岭—老爷岭景观魅力区、北部小兴安岭景观魅力区通过植树造林、森林恢复等举措,维护森林景观资源质量,通过骑行道、漫步道、森林火车观光道等串联丰富多彩的自然森林景观,促进自然资源价值转化。

构建立体化交通网络

《规划》提出融入共建“一带一路”,服务向北开放,提升国际性综合交通枢纽城市地位。通过构建“太平国际机场+亚布力支线机场+平房、木兰、通河等通用机场”的民用航空体系和“哈站、哈西站为主,哈北站、哈东站为辅”的铁路客货运体系,支撑国家物流枢纽建设,在服务国内国际空间联系、提升国土连通性方面发挥更重要的枢纽作用。

《规划》完善市域高速铁路和城际铁路网,构建哈尔滨一小时高速公路辐射圈,形成“一环、十一射、两联”的高速公路网络;在中心城区,通过城市干线道路网络与轨道交通网络,完善南北开放一体的城市道路系统。强化南北互动,预控跨松花江通道11条,支撑城市跨江发展。保障城市轨道交通用地空间,规划预控哈尔滨至太平国际机场等轨道交通廊道。

塑造寒地宜居典范

以人民为中心,建设幸福宜居城市。《规划》完善三级公共服务设施体系,保障各类文化、体育、医疗、教育、养老福利、殡葬等设施的用地供给。构建全民全龄友好型、全要素保障型社区生活圈,满足居民各类生活服务需求,打造有关爱的幸福城市;完善公园体系,挖掘潜力推进百姓身边的社区公园、口袋公园、小微绿地的建设,做到“宜绿则绿,应绿尽绿,还绿于民”,打造“300米见绿、500米见园”的绿色公园城市。在哈西、群力、松北等多个公共活动中心建设由地下暖廊、地面暖廊与空中连廊相结合,集地下交通枢纽、地下美术馆、地下商场等于一体的立体暖廊体系,打造有温度的寒地城市;构建凸显城市欧陆和冰雪特色风貌的景观空间体系,重点提升松花江风景长廊和中央大街历史街区等城市重要公共空间品质,打造有颜值的魅力城市;提供多样化的住房供应与保障,提高历史街区、景区、工业遗产等区域的功能复合化,推动社区公共服务功能建设,打造有趣味的交往城市。

增强城乡安全韧性

遵循“科学规划引导,保障民生需要,满足环保要求,改善能源结构”的原则,《规划》建设绿色低碳、安全韧性、高效有力的市政公用设施体系。统筹水利、能源、环境、通信、国防等基础设施空间,积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设,加强安全风险防控,增强防灾减灾能力,优化防灾减灾救灾设施区域布局,提高国土空间安全韧性。让人民群众生活得更安全、更放心。

强化实施保障

《规划》是对哈尔滨市国土空间作出的全局安排,是全市国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲,必须严格执行。通过加快建立“三级三类”国土空间规划体系,强化规划传导约束,建立健全国土空间用途管制制度,编制近期实施规划,加强土地利用年度计划管理,强化规划传导和用途管制。通过建立健全规划动态评估调整机制,建设完善国土空间基础信息平台,建立实施《规划》的部门共同责任机制,实施规划全生命周期管理。通过健全规划法规政策体系,完善技术标准体系,完善规划政策和标准保障体系。